2025年05月20日

知らないうちにうつしてる?今、大人にも注意が必要な「百日咳」

ーーー

知らないうちにうつしてる?今、大人にも注意が必要な「百日咳」

ーーー

「百日咳(ひゃくにちぜき)」という名前、どこかで聞いたことがあるかもしれません。

昔からある感染症のひとつで、主に「ボルデテラ・パータシス菌」という細菌が原因です。

最初は風邪のような症状で始まりますが、次第に「コンコンコン…ヒューッ」と続く特徴的な咳が出てきます。

咳は何週間も続くことがあり、それが「百日咳」の名前の由来です。

ーーー

乳幼児にとっては命に関わる病気

ーーー

百日咳の一番のこわさは、赤ちゃんへの影響です。

とくに生後半年未満の赤ちゃんがかかると、呼吸が止まるような咳の発作や肺炎を起こすことがあり、命にかかわる危険があります。

日本でも、毎年数名の赤ちゃんが百日咳で亡くなっています。

ーーー

流行は「過去最悪レベル」に

ーーー

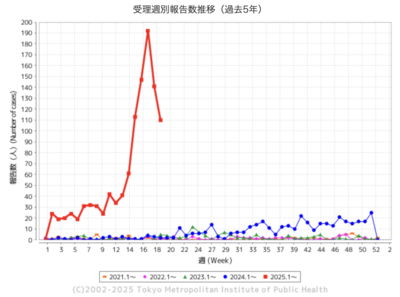

2024年から2025年にかけて、全国的に百日咳が大流行しています。

報告数は過去最悪とも言われており、奄美でも注意が必要な状況です。

子どもだけの病気と思われがちですが、実は大人が感染しているケースが非常に多く、軽い咳だけで済むこともあるため、知らずにうつしてしまうリスクがあります。

東京都感染症情報センターより抜粋。

(https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/pertussis/pertussis/)

ーーー

大人から子どもにうつることも

ーーー

百日咳の予防接種(四種混合ワクチン)は、多くの人が子どもの頃に受けています。

でも、その免疫効果は10年ほどで切れてしまうと言われています。

つまり、大人になった今は、百日咳に対する抗体がなくなっている可能性が高く、自分では気づかないまま感染・拡散していることもあるのです。

とくに、赤ちゃんに接する機会がある人は注意が必要です。

ーーー

コロナ後は感染症にかかりやすくなる?

ーーー

新型コロナウイルスにかかったあと、免疫力が低下することがあるといわれています。

そのため、百日咳などほかの感染症にもかかりやすくなる可能性があります。

体調が戻ったつもりでも、油断は禁物です。

ーーー

大人こそ、予防がカギ

ーーー

子どもを守るためにも、そして自分自身の健康のためにも、大人こそ予防を意識することが大切です。

- 2週間以上咳が続くときは受診を

- 妊娠中・育児中の方は、任意のワクチン接種を検討

- 赤ちゃんに会う前は、手洗いやマスクを忘れずに

ーーー

「知っている」ことが、未来を守る力に

ーーー

百日咳は、正しく知れば防げる病気です。

昔の常識にとらわれず、今の流行や医学的根拠に基づいて、自分にできる対策を考えていきましょう。

誰かを守る力は、私たち大人が持っています。

まずは「知ること」から始めませんか?

ーーー

■次回予告:『奄美で暮らす私たちに必要な、“ヘルスリテラシー”って何?」』

ーーー

病院が少なくなる中で、自分と家族を守るカギは「正しい情報を知っているかどうか」。

次回は、今こそ知ってほしい「健康を守る力」についてお話しします。

2025年04月15日

月5,000円の保険よりも効く!?知らなきゃもったいない制度

ーーー

医療費こわい…でも制度を知れば安心できるって本当?

ーーー

病気やケガって、考えるだけでちょっと不安になりますよね。

「もし入院することになったら、すごいお金がかかるんじゃ…」と心配になる気持ち、よくわかります。

だからこそ、「医療保険には入っておいた方がいい」と思う人が多いのではないでしょうか。

実際、「医療保険に入っていたおかげで助かった!」という声も耳にします。

たとえば入院したときに1日5,000円の給付金が出て、結果的に3万円もらえた、など。

でもここで、ちょっとだけ立ち止まって考えてみてほしいことがあります。

ーーー

本当に「得」してる?保険料とのバランスを考えよう

ーーー

「得した!」という声の裏側には、毎月コツコツと支払ってきた保険料の存在があります。

たとえば、ある人が月5,000円の医療保険に10年間加入していたとしましょう。

その場合、5,000円 × 12か月 × 10年 = 600,000円。

一方で、いざ入院して高額療養費制度が使われた場合、

実際に自己負担した医療費はたとえば57,600円(※年収370万円前後の場合の上限)だったとします。

さらにそこに「5日間入院して25,000円の保険金が出た!」という話になると、トータルで約8万円のリターン。

…でも冷静に見てみると、保険料として60万円を払っていたわけです。

つまり、実際には50万円以上の差額がある、ということになります。

ーーー

「でもベッド代とかは別でかかるんでしょ?」という声に対して

ーーー

よくある声として、「でも入院したらベッド代とか食事代もかかるじゃないか」というご意見もあります。

確かに、差額ベッド代(いわゆる個室代)や食事代などは、保険適用外の自己負担になります。でもこれは、旅行や出張でホテルに泊まるのと同じ感覚で考えてみてください。

ふつう、誰かがケガしたからといって「無料で食事と宿泊が提供される」のは、現実的ではありませんよね。

入院というのは、治療だけでなく“滞在”も含まれているわけです。

だからこそ、この部分は自分で備えておく必要があるのです。

そのためには、「民間の医療保険を手厚くする」という選択肢のほかに、「貯金で備える」という方法も十分に現実的です。

ーーー

「保険=不要」ではない。助け合いのしくみとしての役割

ーーー

こういう話をすると、「じゃあ保険は全部ムダなの?」と思う方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。

保険はもともと、みんなで少しずつお金を出し合い、困ったときに助け合うという「相互扶助」の考え方から生まれたもの。

病気やケガは誰にでも起こり得るもので、そのときに支え合える制度は、社会にとってとても大切です。

だからこそ大切なのは、「なんとなく」ではなく、本当に必要な保障かどうかを、自分自身で見直してみることです。

ーーー

公的制度を知ることが、保険選びの第一歩

ーーー

日本には、公的な医療保険制度がしっかり整っています。

診察代が3割負担で済んだり、高額療養費制度で医療費が戻ってきたりと、

知らずにいてはもったいないような制度がたくさんあります。

こうした制度を知ったうえで、「じゃあ自分はどんな備えがあれば安心かな?」と考えることがとても大切です。

ーーー

自分の暮らしにあった“必要な保障”を選びましょう!

ーーー

「保険は安心のための買い物」とよく言われます。

でもそれは、自分の生活や収入状況、公的制度を理解したうえで選ぶからこそ“安心”になるのです。

これからは、「全部入りの保険」ではなく、「本当に必要な保障だけを選ぶ」ことがポイントになる時代かもしれません。

保険も貯金も、制度の活用も、自分らしいバランスを見つけていけるといいですね。

ーーー

高額療養費だけじゃない!医療や生活を支える制度いろいろ

ーーー

医療費や生活を支えてくれる公的制度は、実はたくさんあります。

たとえば、1年の医療費が一定額を超えたときは医療費控除で税金が戻ることも。

働けない期間が続く場合には、会社員なら傷病手当金で給与の約2/3が支給されます。

退職したときの失業手当(雇用保険)、重い病気や障害を負った場合の障害年金、家族に万が一のことがあったときの遺族年金なども、大事な支えになります。

どれも「知らないと使えない」制度ばかり。

少しずつでも仕組みを知って、安心の選択肢を増やしていきましょう!

ーーー

【 次回予告:制度をフル活用するなら!マイナンバーカードのススメ 】

ーーー

マイナンバーカード、せっかく作ったのに「身分証代わりにしか使ってない…」という方、多いのでは?

実はこのカード、公的制度を活用するうえでとっても便利なんです!

次回は、医療費控除や年金、各種手続きに役立つマイナンバーカードの活用術をご紹介します。

2024年10月21日

注射の痛みを和らげる方法

職場のインフルエンザワクチンは皮下注射で、痛いんですよね。。

(インフルエンザの症状に苦しむよりはずっとマシですが…)

そこで今回は、以前聞いたことがある『注射の痛みを和らげる方法』を試してみました。

結果…いつもより痛くなかったです!

この記事ではその方法をお伝えします。注射が苦手なお子さんだけでなく大人もおすすめです。

①注射する部位を冷やす

職場の冷凍庫にあった保冷剤を直前まで注射する部位にあて、冷やしました。

保冷剤がなければ、よく冷えた缶やペットボトル入りの飲み物も有効です。

注射する直前までおよそ1分ほど冷やすと効果が出やすいです。

調べてみると他にも方法があったのでご紹介します。

②注射の前に、針を刺す場所を押したり、軽く叩いたりする

注射の前に皮膚を圧迫したり叩することで刺激が脊髄に伝わり、注射の痛みが脊髄でブロックされ脳に伝わりにくくなります。

この方法は、コロナワクチンといった筋肉注射で効果が確認されているそうです。

③深呼吸し、注射を刺されている間は息を吐く

息を吐くことで副交感神経が優位になり、痛みを緩和できるとのこと。

やり方は、

『注射の針を刺す直前から刺し終わるまで、もしくは注射の薬剤が全部注入し終えるまで意識して息をはく』

という方法です。

言われてみたら、針を刺される時って息を止めてることが多いかも、と思いました。

④母乳や甘いものを飲む

甘いものを飲むことで、体内で作られる痛みをコントロール物質・内因性オピオイドが分泌され、痛みが和らぐということが原理らしいです。

予防接種の2〜3分前に飲むのが有効と言われてます。

次回、注射する機会があった時試してみようと思います。

母乳が有効とされるのは、

・母親に抱かれることで安心感がある

・母乳を吸うという行為で気をそらすことができる

・母乳の甘さから内因性オピオイドが分泌される

といったことが関係しているようです。

⑤薬を使う

これは痛み止めの飲み薬ではなく、貼り薬や塗り薬として製剤化されている局所麻酔薬のことを指します。

透析前や、レーザー脱毛前に使用されていることが多いですね。

こういった薬は医師による処方が必須となり、また注射の痛みを和らげるために使用する場合は健康保険が適用されず、薬代は自己負担となります。

目が飛び出るほど高価ではありませんが、可能なら事前にかかる医療機関に問い合わせておくのがおすすめです。

【お子さんの予防接種を控えた親御さんへ】

予防接種の前にはお子さんにその必要性を話してあげたり、注射を終えた後には「痛い注射をがまんして受けて、よく頑張ったね」とたくさん褒めてあげてください!

お子さんが予防接種を受ける理由を納得していると、注射の不安や怖さを感じにくくなり、痛みにも立ち向かうことができます。

注射があることを知らせると嫌がって逃げ出すから、と、お子さんに事前に伝えることなく病院に来られる方がいらっしゃいますが、こうするとお子さんにとってはかなりストレス。。

注射に対するトラウマを植え付けてしまう可能性があります。

「病気から守ってくれる注射だよ」と目的をお子さんがわかるように話す、

「じっとしていればすぐに終わるから、頑張ろうね」と励ますなど、

お子さんと向き合う気持ちを持っていただきたいです。

Twitter(現X)では以前、HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)対象年齢となった娘さんが怖がらないようにと、お父さんが一緒にワクチンを打ったと報告されているつぶやきを見たことがあります(娘さんは公費対象ですが、お父さんは自費接種)。

年齢を考えると、このお父さんがHPVワクチンを受ける効果は小さい可能性がありますが、娘さんはお父さんも一緒に打つということで孤独感がなくなり、ワクチンを打つ恐怖も和らいだと考えます。

これからインフルエンザなど予防接種をする方が増えてくる季節になりましたね。

注射の痛みを和らげる方法を知り、予防接種への抵抗感が少しでも小さくなれば嬉しいです。

予防できる感染症は対策を行いましょう!

金額が張りますが、今年は点鼻型(鼻から接種するもの)のインフルエンザワクチンが承認されました

一説によると、注射よりも効果が高いとか…!?

弱毒生ワクチンなので使えない方もいらっしゃいますが、注射が嫌という方は検討してみてもいいかもしれません。

奄美ではいつ導入されるのかな…?私が知らないだけならいいのですが。